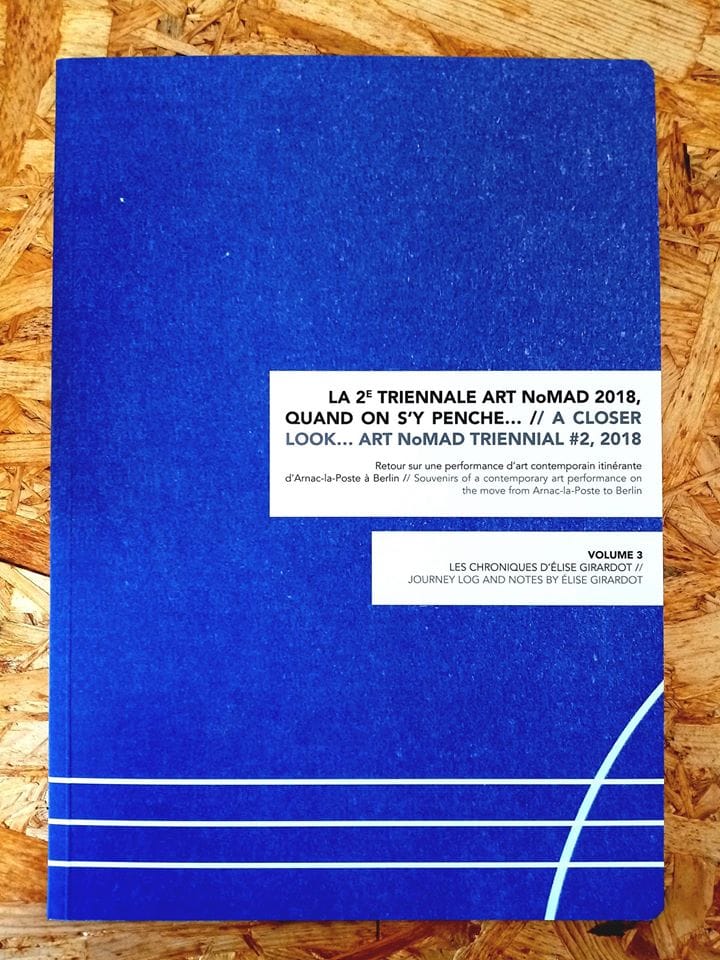

art nOmad

Élise Girardot

Chroniques de la Triennale art nOmad #2

d’Arnac-la-Poste à Bourges, Paris, Calais, Bruxelles, Berlin

Octobre 2018

La Triennale art nOmad est une triennale d’art contemporain itinérante pensée comme une performance collective. Pour sa deuxième édition, art nOmad donne carte blanche à l’artiste et commissaire d’exposition Pascal Lièvre qui choisit d’explorer à partir de sa thématique « Décoloniser les corps », les stratégies des artistes qui déconstruisent les normes oppressives de genre, de sexe, de racisation dans leurs œuvres. En s’inspirant de la forme du carnet de voyage, Élise Girardot produit à cette occasion une série de textes à destination du catalogue de l’exposition.

Chronique d’une œuvre en voyage #1

ARNAC-LA-POSTE > BOURGES

12.10.2018

La ville de Bourges est située à la confluence de plusieurs rivières. L’afflux de ces courants explique la présence d’une surface marécageuse étendue, au pied de la cité médiévale autrefois fortifiée. Aujourd’hui, un lac artificiel accueille en son sein une myriade d’espèces d’oiseaux migrateurs.

Au milieu des œuvres déployées de part et d’autre du camion de la Biennale art nOmad, onze silhouettes aux allures enfantines habitent la peinture de Kubra Khademi. L’artiste, née en 1989 en Afghanistan, anime un théâtre domestique où les femmes sont seules et ensemble, dans un même mouvement. Elles rythment le dessin, formulent des gestes, des secrets, des interdits dissimulés sous le grand tapis qui couvre la surface du sol. Déclinant une chorégraphie dont on ignore la partition, Les mauvaises filles observent amusées les visiteurs qui tournent autour du camion coloré.

Une fenêtre entr’ouverte annonce l’évasion rêvée, ou envisagée. En 2015, après avoir joué le morceau Armor, Kubra Khademi a dû fuir l’Afghanistan, la fatwa et les menaces qui pèsent sur elle. Cette peinture esquisse un espace de liberté, où les corps s’envolent, en migration eux-aussi, multipliant les expressions de genre. *

・・

* L’expression de genre d’une personne correspond à sa façon d’utiliser divers codes sociaux (vêtements, attitude, langage) et corporels (corporalité, prise d’hormones, opérations…) attribués à un genre particulier.

Chronique d’une performance en transition * #2

BOURGES

12.10.2018

« J’ai toujours été déterminé par une lutte ». Ce soir, un autre oiseau migrateur se pose à Bourges, à l’Antre Peaux, face au centre d’art Transpalette. Au cœur de la ville fortifiée, le guerrier ailé résiste à un monde en mal d’amour.

La Biennale itinérante art nOmad fait graviter des œuvres, des personnes et des performances. Edi rythme la phrase saccadée, hésitante, incarnée. « La nature, c’est ma prise électrique ». Sous la table, les pieds et les genoux dansent, les talons se hissent. Les paumes tiédissent, les membres se raidissent. Transition à la campagne est le titre d’une conférence imaginée par l’artiste Edi Dubien pour la Biennale. Cette forme de transmission immédiate et publique passe d’un état à l’autre et glisse progressivement vers une conférence performée. Edi jette des coups d’œil furtifs vers son public. Nous ne faisons qu’un ce soir, notre écoute épouse la voix d’Edi. Je l’appelle par son prénom, car j’ai la sensation qu’on se connaît déjà, tant son histoire résonne avec quelque chose d’universel. Les genoux freinent la cadence puis se posent, au rythme de la voix qui coule et déroule son récit autobiographique. Le narrateur nous sidère et nous emporte. De larges sourires surgissent et ponctuent les rangs de l’auditoire. Un silence monacal envahit la salle, parsemée de flux d’émotions puissantes qui passent d’un corps à l’autre, de Pascal à Clorinde, Camille, Julie, Eric, Madeleine, Arnaud, Chantal, Antoine, Julien, Aurélie et bien d’autres encore.

Edi nous transforme en multi-prise. Notre énergie est émotive. Qui a dit qu’on ne pleure jamais pendant une conférence d’art contemporain ?

L’artiste fait défiler les images de ses œuvres projetées au mur. En 1988, il aborde pour la première fois, en peinture, la transexualité. Je pianote ces mots sur le clavier de ma tablette. Le terme « transexualité » n’est pas répertorié, il apparaît souligné en rouge à l’écran. Le même rouge qui recouvre l’intérieur du camion de la Biennale art nOmad. Ce fond monochrome accueille les œuvres de l’exposition Décoloniser les corps . La voix grave d’Edi poursuit le récit de son épopée. Il passe ses vacances chez sa grand-mère, en Auvergne. Il a 7 ans. Devant la maison, les enfants et les animaux se retrouvent autour de la fontaine. « Le ciel et les étoiles étaient notre toit ». Edi y trouvait refuge. À son arrivée depuis Paris, il re-découvrait avec bonheur les routes enlacées, saluait les animaux et les plantes. Il s’échappait de l’enfer des humiliations quotidiennes, dans un monde hostile à la nature et aux différences de genre. En Auvergne, il est tantôt homme-animal, tantôt homme-végétal et tout cela à la fois. Il devient l’enfant sauvage de Truffaut.

Par la transformation, Edi Dubien choisit de donner un sens à la fragilité, d’en faire une force. La métamorphose perpétuelle, multiple et infinie que la nature opère est un exemple de résistance. Dans la nature, l’ordre des choses n’est pas celui de la société. Plus tard, il investit, lui aussi, une camionnette. Il décide d’en faire son atelier roulant, sa porte de sortie à l’enfermement. Il s’installe sur les marchés et montre la série de peintures « Serial Identity », dans le XVe arrondissement de Paris, le quartier où il a grandi – dans son autre vie -. Des autoportraits habitent le camion d’Edi, des présences humaines, animales, végétales. De grandes spirales tracées à la tronçonneuse soulignent la brutalité de la transition. Ses premiers collectionneurs ne savaient pas qu’ils achetaient une œuvre sur la transition * d’un homme trans. « Un tableau qui parle de transition et qui plaît à autant de monde, c’est tout de même étrange ». Les tableaux sont libres, « comme des courants d’air ».

« À force, la rue vous assomme et vous broie sans état d’âme ». Paradoxalement, plus Edi avance, plus il est le fantôme de lui-même. Puis, enfin, il se relève. Il ajuste son travail avec la pratique du dessin qui devient la solution pour exprimer les sensations de façon détaillée et multiple, pour explorer son être jusqu’aux profondeurs de l’intime. Il ne lâche rien, n’a de cesse de confronter son bourreau au crime perpétué, aux cris des enfants que beaucoup refusent d’entendre. Edi parle, écrit, dessine, peint, sculpte la mémoire des plantes, des bêtes et des enfants. Les images construites comme des phrases sont des pensées vives, « des remparts à l’obscurantisme ».

・・

* La transition est le processus de changement du rôle de genre de façon permanente en accord avec l’idée de ce que signifie être un homme ou une femme, ou genderqueer, ou…

Chronique d’une œuvre en voyage #3

ARNAC-LA-POSTE > BOURGES > HAÏTI

12.10.2018

Entendez-vous crier un poème ? Une incantation surgit du camion de l’exposition Décoloniser les corps. Un homme affaibli semble ébloui par la lumière qui sort de lui-même.

Myriam Mihindou, née en 1964 à Libreville au Gabon, crée au gré de son nomadisme, dans une dimension trans-culturelle.

Vendredi matin, le camion recouvert d’une peau de pixels quittait la Haute-Vienne pour entamer un périple qui le mènera bientôt jusqu’à Berlin. Arnac-la-Poste se trouve au carrefour de plusieurs départements, un passage transitoire. Ancien relai de poste, le lieu-dit accueille le siège social de l’association art nOmad qui porte le projet de la Biennale. Au détour des villes, les œuvres de l’exposition sont déballées, accrochées, ajustées, parfois allumées. Ce rituel suit un protocole précis, un scénario minutieusement déroulé.

Chaque jour, le portrait de l’homme haïtien regagne l’obscurité de la nuit. Lorsqu’il refait surface, libéré du papier bulle qui l’habille et le protège, le même regard figé dans le temps apparaît. L’homme nous fait face, peut-être nous affronte t-il ? Sa solitude nous évoque la nôtre. Homme en négatif, homme noir-blanc, ses pupilles translucides semblent exorciser une émotion. Les paumes ouvertes écartent de longs doigts dirigés les uns vers les autres. Quel est le talisman qui flotte entre ces mains ?

La photographie de Myriam Mihindou retranscrit une expérience chamanique. Lors d’une résidence en Haïti, l’artiste observe les troubles qui traversent le pays. Le 29 février 2004, le président Aristide quittait Haïti à bord d’un avion américain. Peu après sa destitution, les forces militaires sèment la peur parmi les habitants. Certains s’adonnent parfois à des rituels dans l’espace public. Sous les yeux de l’artiste, des groupes d’hommes avancent et exultent des poèmes. Leurs regards insondables sont saisis par l’effroi.

Chronique d’une conversation en voyage #4

MARCHÉ DE LA HALLE AU BLÉ, BOURGES

13.10.2018

« – La décolonisation des corps c’est vraiment une question de ouf . – On colonise des territoires, pas des corps. »

Samedi matin, il est 7h au Marché de Bourges. Cinq garçons, quelques bouteilles, des saucissons et des chansons paillardes.

Quelles sont ces formes de masculinités qui sifflent sur nos têtes ?

Chronique d’une chamane en voyage #5

BOURGES > AUBERVILLIERS

13.10.2018

Le terme « chamane » ou » chaman » daterait du XVIIe siècle. Saman est un mot issu de la langue evenki * qui signifie « danser, bondir, remuer, s’agiter ».

Comment agiter aujourd’hui les normes de genre ?

Nous sortons du Marché de la Halle au Blé les yeux bouffis de fatigue et l’esprit repu de souvenirs. De Bourges à Paris, l’odeur du pain envahit l’arrière de la voiture.

L’exposition poursuit sa route, jusqu’au Festival « Villes des musiques du monde » qui nous accueille ce soir au Fort d’Aubervilliers. Ici, d’autres odeurs vont bientôt nous habiter. Après le tumulte du périphérique, le calme revient, inattendu. Nous contemplons un paysage naturel et industriel, une zone en friche. La lumière rasante est traversée de nuances rouges orangées. Les œuvres de l’exposition se couvrent d’un nouvel habit, elles scintillent dans la lumière automnale. Un orchestre se prépare, des instruments construits à partir de fûts de pétrole donnent le ton de la soirée, cap vers les îles. Les musiciens s’accordent, l’agitation s’accroît, on entend au loin le grondement d’une fanfare. Soudain, deux marionnettes gigantesques surgissent. La foule avance joyeusement vers nous. Des enfants arrivent rapidement près du camion, ébahis, interloqués, parfois gênés voire scandalisés : « ça, c’est de l’anti-féminisme, Madame ! ». Décoloniser les corps, délier les langues, libérer une parole à propos des normes de genre, telle est la lutte qui nous anime. Des correspondances s’opèrent : la décolonisation des corps se matérialiserait-elle par le dialogue entre la musique, les marionnettes transgenre et les œuvres de l’exposition ?

Au cœur du fourmillement, une présence silencieuse se dresse dans le camion. Accroché en hauteur, le portrait d’une jeune fille regarde en biais, dans le vide ou peut-être en direction de la lumière dorée d’Aubervilliers. La longue chevelure de la guerrière est dense et éparpillée. Elle recouvre ses épaules et s’arrête par une frange droite, au-dessus du regard encadré. La peau est tatouée de peintures guerrières, les mêmes que ceux de la grand-mère de l’artiste. De larges traits traversent la bouche de part en part. Cette sorcière aux lèvres cousues semble veiller sur nous. Force et fragilité animent le trait du crayon de l’artiste Myriam Mechita. Le regard de la jeune chamane est tranquille, dirigé vers le lointain. Son corps puissant nous protège, sa magie nous rassure.

・・

* L’evenki est une langue originaire de Mongolie intérieure, parlée en Chine, Mongolie et Russie. Ses locuteurs font partie de la nationalité evenk.

Chronique d’une vidéo en voyage #6

FORT D’AUBERVILLIERS

13.10.2018

Trois cœurs battent au rythme de grands ballons rouges qui rebondissent inlassablement. En apesanteur, les trois cosmonautes du réel lévitent.

Ce soir, au Fort d’Aubervilliers, d’autres enfants dansent dans un écran de télévision.

Le Fort est une ancienne fortification construite en 1843 afin de protéger la capitale ou mater des rébellions. Plus tard, dans les années 1920 et 1930, des expériences radioactives sont menées sur le site.

Samedi soir, les percussions d’une fanfare résonnent avec le son métallique de la vidéo d’Halida Boughriet. Portée par les mouvements ralentis des protagonistes, la fiction apparaît en filigrane dans le décor domestique et familier d’une chambre d’enfant. Le temps étiré révèle la décomposition des corps. Ensemble, ils forment un petit clan où chacun, cantonné à sa tâche, exécute une mystérieuse chorégraphie. Leurs mouvements fantomatiques confèrent à la scène une inquiétante étrangeté.

Bien qu’une dépollution ait été amorcée en 1999, les cas de cancers se multiplient autour du Fort. Au cœur de la zone radioactive, les enfants sont enfermés dans un espace-temps suspendu. L’écho de la vidéo rappelle la sonorité des fonds marins. Dans cet aquarium humain, l’atmosphère devient étouffante, assourdissante. Une menace rôde, invisible pour l’heure. La présence traverse l’image et chuchote quelques mots à l’oreille des enfants. Qui dirige cette mise en scène ? D’où va bientôt surgir le danger qui les guette ?

Chronique d’une étudiante en voyage #7

AUBERVILLIERS > CALAIS

14.10.2018

Élise Moreto est étudiante en deuxième année à l’ENSA, l’École des Beaux-Arts de Limoges. À la fin de la journée, elle enfile une paire de gants bleus en latex, se dirige à l’avant du camion et décroche minutieusement le cadre qui accueille un dessin de Marine Fiquet et Laura Bottereau. Élise l’emballe, le protège et le sécurise. Chaque jour, avec délicatesse, elle réitère presque à l’identique ces gestes simples et mécaniques.

Deux petites filles feront une pause cette nuit, avant de reprendre leur jeu incessant, dès le lendemain. Les traits tracés à l’encre de chine et au feutre iront bientôt se remémorer les émotions de la journée.

» – Tu te rappelles de ce visiteur qui nous regardait à Aubervilliers avec son air interloqué ?

– Oui, on l’a scié je crois.

– Ah, et la fille brune aux cheveux bouclés, elle voulait grimper avec nous… »

Élise me raconte comment elle perçoit cette image qui l’interpelle, « mi-naïve, mi-monstrueuse, entre un dessin et une illustration ». Elle apprécie la simplicité de la technique et le potentiel narratif qui s’en dégage. Suspendue dans le temps, la scène est énigmatique. L’action flottante est dénuée de décor, de paysage, de visage. Deux filles sont reliées l’une à l’autre et à une cage à poules, ce jeu pour enfants que l’on peut gravir à l’infini. Les structures minimales nous semblaient immenses. Nous accourions vers ces labyrinthes en volume, nous empressant d’imaginer une infinité de combinaisons possibles. Au cours d’itinéraires à inventer, nos mouvements appréhendaient les barres de fer qui nous permettaient de nous hisser d’une case à l’autre.

On devine un baiser, échangé entre les deux filles. Les corps superposés n’en forment qu’un, comme si le baiser re-constituait un même ensemble. Deux rires sonores se répandent en éclats, ponctués par des bruits de bouches, de lèvres et langues entremêlées.

Les jupes noires portées par les deux personnages sont aussi universelles que le jeu quadrillé. « La scène pourrait avoir lieu n’importe où et n’importe quand ». Élise me décrit la désacralisation qui s’opère pour les étudiants de l’ENSA lors de la Biennale. La manipulation de l’œuvre, jour après jour, instaure une proximité avec celle-ci. La familiarité survient et s’installe entre Élise et les deux artistes Marine et Laura. Pourtant, elles ne se sont jamais rencontrées. L’exposition permettrait-elle de décoloniser notre relation à l’œuvre d’art ?

Selon l’étudiante, les enfants, contraints et corrigés en permanence, reçoivent la répression la plus violente de la part de la société. Ils sont les premières cibles des principes normatifs inculqués à l’école ou en famille.

Le baiser dissimulé sous la jupe devient une fenêtre ouverte vers l’imaginaire et la liberté. Quel âge ont les deux personnages ? Deux petites filles s’embrassent-elles sur une aire de jeu ? S’agit-il vraiment de deux femmes ?

Une peinture accrochée tout près de là, sur la droite, observe le dessin de Marine Fiquet et Laura Bottereau. La Blanche Neige barbue d’Edi Dubien contemple la scène d’un air amusé.

Chronique d’une manifestation en voyage #8

CALAIS

14.10.2018

Le soleil brille à la cime du belvédère. Nous contemplons un large panorama sur la ville. Il fait très chaud, l’endroit est accueillant. Sur la route, un aperçu furtif de la mer surgit puis disparaît aussi vite. Les campagnes verdoyantes côtoient les usines. Comme la plupart d’entre nous, je n’étais jamais venue à Calais. Après avoir garé le camion au Channel, la Scène Nationale, nous remarquons l’architecture disparate du lieu. Patrick Bouchain y a travaillé avec d’autres. Pour Clorinde Coranotto (l’auteure du projet d’art nOmad), Bouchain est un architecte de l’humain. Son leitmotiv est de construire autrement, afin que les gens s’emparent d’outils et construisent eux-mêmes leurs architectures pour devenir acteurs des lieux qu’ils habitent. Patrick Bouchain cherche à recréer des lieux de vie qui soient générateurs de lien. Ces principes résonnent avec le contexte, à quelques mètres des tentes, de la peur et de l’incertitude quotidienne.

Clorinde est touchée par la vidéo de Katia Kameli, une image ritualisée où un petit groupe de femmes avance ensemble. Filmés de face, leurs corps multiples martèlent le sol. Le noyau s’enfonce dans la ville. La marche silencieuse façonne un seul corps, un bloc constitué de mouvements interconnectés. Rien ne viendra perturber cette marche déterminée et tranquille qui forme une présence à la ville à la fois subversive et apaisée. Chaque femme porte un panneau en carton. Aucun mot, aucune revendication n’est écrite sur ces pancartes, comme s’il revenait à nous, spectateurs de la scène, d’imaginer ce qui pourrait recouvrir ces surfaces. Une certaine théâtralité émane de la scène. Les combatives s’enfoncent dans l’espace public, comme nous le faisons chaque jour avec notre camion rempli d’œuvres d’art. Nous sommes devenus une meute.

Katia Kameli réalise cette vidéo à Alger lors des manifestations du Printemps arabe. Elle évoque la situation des femmes, souvent invisibles dans un monde arabe en pleine révolution. Quelle est la place des femmes migrantes ici à Calais ?

Une petite fille participe à un atelier proposé par les étudiants de l’ENSA et s’empare d’une grande affiche de cinéma. Elle affuble Gérard Depardieu d’un nœud rouge et d’une grande chevelure noire. Plus tard, des adolescents d’un stage de cirque forment une pyramide devant le camion, ils tentent d’incarner l’idée de « Décoloniser les corps ».

Nous rencontrons François de l’Auberge des migrants. Il nous fait visiter le site et nous explique comment l’Auberge s’organise, au rythme des repas à préparer pour des milliers de personnes, des activités des bénévoles pour récolter des fonds, du contrôle policier croissant et des CRS. François nous parle de la jungle démantelée à Calais : c’était un lieu de vie. Certains migrants arrivés en Angleterre évoquent aujourd’hui la jungle avec nostalgie.

Les sourcils froncés, l’homme nous raconte le monde barbare dans lequel il a décidé d’agir.

Chronique d’un commissaire d’exposition en voyage #9

CALAIS > BRUXELLES

15.10.2018

« Un féminisme universel, ça n’existe pas. Le féminisme est pluriel. C’est ce que je tente de montrer avec cette exposition, à l’image de la petite aquarelle de Giulia Andreani représentant un masque Igbo * » explique Pascal Lièvre.

Hier et aujourd’hui, comment s’affirme la puissance des féminismes Igbos et nigérians ?

Giulia Andreani rend hommage à Chimamanda Ngozi Adichie, l’auteure de l’essai We should all be feminists qui revendique un féminisme pré-colonial.

De Calais à Bruxelles, nous voilà à nouveau sillonnant les routes et les histoires des féminismes.

・・

* Les Igbos habitent le sud-est du Nigeria. Ils parlent la langue igbo, une langue de type nigéro-congolais.

Chronique d’une conversation en voyage #10

BRUXELLES

15.10.2018

« I play the troublemaker » : le slogan publicitaire apparaît comme une évidence. La façade autoritaire du Théâtre Royal de La Monnaie nous surplombe. En face, on observe une enfilade de bâtiments ternes, de centres commerciaux et de banques. Le camion coloré se pose joyeusement sur la Place de La Monnaie, au centre de la capitale belge.

« – Alors ?– Ça change, un homme qui porte le voile. On est pas habitués à ça. Peut-être qu’il en avait juste envie. – L’artiste veut dire que les hommes doivent se mettre à la place des femmes, c’est ça ? – Attends, regarde ce qu’il fait !

(…) Silence (…)

– Je ne vois pas pourquoi un garçon ne pourrait pas porter un voile… Les femmes, toujours les femmes ! Pourquoi toujours nous ?! Il n’y a peut-être pas que les femmes qui doivent cacher leurs cheveux et leurs sourcils.

(…) Silences et hésitations (…)

– Peut-être qu’il veut dire que les femmes se sentent étouffées derrière le foulard. – Oui, et d’abord, beaucoup de femmes se plaignent car elles ne savent pas pourquoi elles sont obligées de mettre le foulard. Il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire. – Il y a des parents qui obligent. – Parfois des filles le retirent dans la rue et le remettent quand elles arrivent chez elles.

(…) Odeur de frites (…)

– Le foulard symbolise la paix. C’est ce qu’il y a l’intérieur qui compte. Pas l’extérieur. – Et vous, les hommes, pourquoi ne pas vous imposer de porter un chapeau ? Hein, Sheikir ? – Oui, mais chez nous, la femme doit se faire belle uniquement pour son mari. – En tout cas, l’artiste montre que ça dérange certaines femmes de mettre le voile. »

Trois adolescents bruxellois observent en boucle la vidéo Déshabillez-moi de Mehdi-Georges Lahlou. 3 minutes et 36 secondes, encore et encore. À l’image, l’artiste se voile et se dévoile, répétant le geste avec assurance. Il fixe d’un regard neutre Maryam, Chaimae et Sheikir.

Chronique d’un blason en voyage #11

BRUXELLES > BERLIN

16.10.2018

Morne plaine. Cette nuit, nous avons fait halte à Waterloo. Des images de bains de sang et de grands fracas me viennent à l’esprit. Au centre du camion, sur le fond rouge de l’exposition, une forme allongée se déploie entre deux peintures. Est-ce un blason, un trophée de guerre ?

My my At Waterloo Napoleon did surrender Oh yeah And I have met my destiny in quite a similar way The history book on the shelf Is always repeating itself Waterloo I was defeated, you won the war Waterloo promise to love you for ever more Waterloo couldn’t escape if I wanted to Waterloo knowing my fate is to be with you Waterloo finally facing my Waterloo My my I tried to hold you back, but you were stronger Oh yeah And now it seems my only chance is giving up the fight And how could I ever refuse I feel like I win when I lose Waterloo I was defeated, you won the war Waterloo promise to love you for ever more Waterloo couldn’t escape if I wanted to Waterloo knowing my fate is to be with you Oh, oh Waterloo finally facing my Waterloo So how could I ever refuse I feel like I win when I lose Waterloo couldn’t escape if I wanted to Waterloo knowing my fate is to be with you Waterloo finally facing my Waterloo Waterloo knowing my fate is to be with you Oh, oh Waterloo finally facing my Waterloo Waterloo knowing my fate is to be with you *

Emballée dans son étui, la sculpture molle de Floryan Varennes s’extirpe délicatement de son écrin de papier bulle. La silhouette allongée, énigmatique et fragile est une pièce en tissu à la fois inédite et familière. L’œuvre se révèle, minimale, légère et immédiate. Hiérarque synthétise le pouvoir contenu dans le motif du col de veste.

Aujourd’hui, les femmes de pouvoir arborent aussi les apparats classistes * * autrefois réservés aux hommes. La sculpture catalyse un condensé de patriarcat et devient le trophée d’une masculinité hégémonique. Le vêtement fait corps, il rappelle à certains un masque guerrier, à d’autres un sexe de guerrier.e. En poésie, le blason est généralement l’éloge de la beauté corporelle mais peut également être un blâme ou une satire. Médiéviste né en 1988, Floryan Varennes étudie les enjeux du vêtement au Moyen-Âge. Par ce biais, il est l’un des rares artistes hommes de la scène française qui interroge aujourd’hui les masculinités. ***

Munis de nos œuvres d’art, le cœur vaillant et la monture fière, nous quittâmes les batailles de Waterloo, traversâmes le sud des Pays-Bas pour atteindre l’Allemagne. Bientôt, Berlin surgit, vaste et tranquille.

・・

* Waterloo est une chanson du groupe ABBA, sortie en 1974. Il s’agit du premier single tiré de leur second album, également intitulé Waterloo.

** Le classisme est une discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée sur des critères économiques.

*** La masculinité hégémonique est un ensemble d’attributs, de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes. En tant que construction sociale, la masculinité est à distinguer de la définition du sexe biologique masculin.

Chronik einer Studentin auf einer Reise #12

BERLIN

17.10.2018

L’image nous propulse entre deux mondes, quelque part entre une réalité présente et un souvenir aux contours flous. Béatrice s’est attachée aux traits de Françoise Pétrovitch. Avant de le disposer, elle prend le temps de regarder le recto puis le verso du papier Japon. Par le prisme d’une lumière et d’un contexte chaque jour différents, elle observe les formes qui se détachent de la surface. Aujourd’hui, le camion se pose dans le quartier berlinois de Tiergarten.

Béatrice Delaunay est franco-allemande. Étudiante en design en quatrième année à l’Ecole des Beaux-arts de Limoges, son travail aborde la notion de hasard et son impact sur le numérique. Elle perçoit une dimension poétique dans l’écriture automatique de nos téléphones. Toujours plus contraints dans le choix de nos mots, Béatrice s’interroge sur nos capacités futures à pouvoir encore écrire. À l’instar de nos outils de communication, nos phrases pourraient bientôt devenir essentiellement informatives.

Les sérigraphies de Françoise Pétrovitch renvoient l’étudiante à son adolescence. Pour elle, l’artiste aborde la recherche d’identité caractéristique de cette période de la vie. Le personnage central est calfeutré entre deux mondes : on ne sait si les mains sont oppressantes ou protectrices.

Béatrice aime l’énigme de la mélancolie, un état parfois nécessaire, qui est « à traverser » . Quand elle découvre Les oublis lors du lancement de l’exposition Décoloniser les corps, plusieurs interrogations la submergent. Après avoir déballé l’œuvre une première fois, la représentation des deux mains l’habite durablement. Elles incarnent l’intimité et l’idée du secret, le personnage dissimulant ses expressions derrière les mains qui recouvrent son visage.

Les couleurs sont délavées, presque troubles *. Elles ne sont pas prépondérantes mais transforment pourtant l’image. Pour Béatrice, « il y a un truc un peu effacé dans ces couleurs, c’est comme un flash back sur des souvenirs ».

Deux feuilles superposées sont ici traduites en sérigraphie avec trois couches de couleur, révélant une virtuosité dans la fabrication de l’objet. En attente sur la page blanche vide, le corps perdu est suspendu dans un autre temps. « Les informations les plus importantes se situent au cœur du papier. Si l’espace était saturé, on aurait pas le même rendu, on ne pourrait pas fixer notre regard ». Le motif flottant et les couleurs sous-tendent un cauchemar, même si la main rouge incarne une présence rassurante. Béatrice pratique elle-même la superposition de motifs, « c’est une manière d’ouvrir des portes vers un autre univers ». Dans un travail réalisé en vidéo, l’étudiante associe des mouvements d’oiseaux à des sons mécaniques. Ici, on ignore où les mains se situent par rapport au personnage. Est-il dirigé comme une marionnette ? « Quand on est adolescent on est un peu dans la même dramaturgie intérieure, on a peur de cette nouvelle indépendance ».

・・

* Dans Trouble dans le genre, ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d’une identité stable.

Chronik einer Konferenz auf einer Reise #13

BERLIN BIS 17.10.2018

Centre d’art Kurt Kurt à Moabit. Une grande vitrine brille dans la pénombre de la rue déserte. Le quartier de Moabit est une île artificielle entourée par plusieurs cours d’eau parfois navigables. Il est relié aux quartiers voisins par vingt-cinq passerelles et ponts. Après la chute du mur, le positionnement géographique de Moabit change : d’une zone frontalière de Berlin-Ouest, Moabit devient une zone centrale dans la ville réunifiée.

Quel rapport entretenir à l’espace public dans une ville tant marquée par l’Histoire ? Quelle(s) représentation(s) existent aujourd’hui pour les personnes trans dans l’espace public, médiatique ou artistique ?

Dans le camion, près des jeunes filles de Françoise Pétrovitch, un grand portrait rouge tourne son regard vers l’extérieur. La peinture rend hommage à la figure d’Octavia Saint Laurent, icône trans, héroïne du film Paris is Burning sorti en 1990. Octavia était une femme noire transgenre.

L’artiste Pauline N’Gouala peint souvent des personnages liés à la construction de sa propre identité. Elle perçoit ces portraits comme des œuvres militantes. Certains portent leurs œuvres comme des étendards. Ce soir, à Moabit, un autre artiste activiste, Kay Garnellen, est invité à présenter une conférence. L’événement vient clore la Biennale nomade.

À Berlin, Kay a fait de l’espace public son terreau artistique depuis plusieurs années. Originaire de Toulouse, il achève sa transition il y a 10 ans. Dans la salle habituellement réservée à l’accueil des artistes en résidence, il nous montre des images datant de 2009, avant la chirurgie. Il nous raconte quelques actions menées dans la rue, à l’occasion d’événements comme la gay pride. Puis, il devient travailleur du sexe : « les gens ne savent pas qu’on peut choisir ce métier, il y a beaucoup d’a priori ». Dans une vie antérieure, il était une fille dans le monde de la finance. D’autres préjugés hantaient sans doute ses journées.

Après la transition, son corps change très rapidement, il débute un projet avec un ami photographe pour préserver la mémoire de cette évolution. « J’avais besoin de photos pour comprendre comment on me percevait de l’extérieur » . Un jour, lors d’un examen de ses ovaires, on lui demande si sa sexualité est toujours celle d’une fille.

Kay regarde du porno depuis toujours. Pendant des années, on ne voyait jamais d’hommes trans dans le porno, mis à part dans des réseaux de diffusion plus underground. Après avoir été acteur, il s’adonne peu à peu à la réalisation. Pour lui, il y a de nombreuses manières de faire de l’activisme. L’art est l’une d’entre elles : « L’art peut être un endroit pour les gens qui n’ont pas d’espace pour dire des choses. Il est fondamental d’organiser des espaces pour permettre aux gens de s’exprimer sur leur situation, pour écouter ceux dont on a jamais entendu la voix. L’art est une possibilité pour atteindre ça. »

La réalisation de films pornos devient un outil pour montrer et pour la diversité, à travers les représentations de différents corps. Kay adopte aussi cette stratégie quand on l’invite à participer à des projets plus institutionnels. Il saisit ces occasions pour parler de son corps et de sa propre transition, comme à la Berlinale, le festival du film de Berlin. Des milliers de personnes découvrent ce jour-là le corps d’un homme trans pour la première fois.

Kay apprend aux côtés de réalisateurs, en écoutant et en regardant. Pour lui, le porno c’est comme n’importe quel autre genre en cinéma. La réalisation de films pornos peut relever d’une intention artistique, activiste, commerciale ou tout autre chose… « Vous ne savez jamais quelle peut être la réaction. J’aime mon corps comme il est et je ne veux pas le changer. J’ai envie de parler de ça pour que les gens se sentent plus à l’aise avec d’autres utopies sexuelles. »

Chronique d’un corps en voyage #14

BERLIN > LA LOUVIÈRE

18.10.2018

Une petite image est posée dans la vitrine, entre le mot « indocilité » écrit en fils de cuivre par l’artiste Myriam Mihindou et un portrait d’Edi Dubien, peint sur un os trouvé dans la nature près de chez lui.

La photographie sur verre repose sur son socle rouge. Elle dévoile une figure étrange, méconnaissable. Une silhouette nous tourne le dos. Est-ce une femme, un homme, un animal, un personnage imaginaire ? Quelles sont ces excroissances qui parsèment son corps, laissant apparaître des grosseurs sous le vêtement, le long du dos, du bassin et des fesses ?

Le procédé photographique nous interroge sur la temporalité de l’œuvre de Nicole Tran Ba Vang. Cette image pourrait avoir été captée n’importe où et n’importe quand. Qui se cache derrière cette peau métamorphosée ? Quel est ce corps qu’on ne saurait reconnaître ? Pourquoi nous inspire-t-il un léger malaise ?

Ce soir, nous sommes déjà sur le chemin du retour. Nous arrivons à La Louvière, en Belgique. On raconte que le territoire actuel de la ville était une parcelle de l’ancienne forêt charbonnière, constituée de bois sombres et d’une nature sauvage, endroit de prédilection pour les loups.

Chronique d’un carnet de voyage #15

LA LOUVIÈRE > PARIS > LIMOGES > ARNAC-LA-POSTE

19.10.2018

L’artiste Pélagie Gbaguidi travaille l’écriture parmi d’autres pratiques. Ses carnets l’accompagnent au gré de projets, d’impressions, de rencontres. Dans ses expositions, les écritures-esquisses épousent des surfaces disparates, tantôt des tables d’écoliers, tantôt des tissus ou des papiers suspendus… L’écriture se décoloniserait-elle aussi, selon le contexte et l’espace-temps dans lequel elle se déploie ?

Aujourd’hui, nous poursuivons notre chemin pour rejoindre Paris, Limoges ou Bordeaux. À La Louvière, hier soir en Belgique, nous avons savouré un couscous puis arpenté en chantant les rues vides du centre ville. Quelques dissidents partagent un dernier moment autour d’un film. Antoine Lainé est en cinquième année à l’école des Beaux-arts de Limoges. Il nous présente son travail de mémoire, qui prend la forme d’un film d’une trentaine de minutes. Le collage vidéo est composé d’images d’archives puisées dans l’Histoire cinématographique et de plusieurs séquences de rue, dans les couloirs d’un cinéma, dans un salon ou un bureau d’étudiant. Le personnage nous parle de l’influence du contexte de visionnage sur la réception d’un film. Quelques heures plus tard, à l’arrière de la voiture, Antoine montrera son film à un autre spectateur. Il expérimente lui-même des contextes bien différents. Une mise en abyme de son propos s’opère.

Tout au long de la semaine, ces instants ont nourri mon écriture. Je dépliais, jour après jour, des paroles plurielles : celles des œuvres de l’exposition Décoloniser les corps, celles des villes ou des quartiers qui nous accueillaient. Dans le même mouvement, j’écoutais les voix multiples des personnes qui gravitaient autour du camion d’art nOmad : des étudiants, des visiteurs, un commissaire d’exposition…

Les œuvres sont des matières vivantes, des pensées en action que j’ai tenté de relier à notre itinérance permanente. Le contexte et le contenu s’entremêlaient et traversaient un protocole d’écriture nomade et collective, forgé par des stratégies pour écrire sur un marché, dans la voiture, sur une aire d’autoroute, au restaurant ou depuis le trottoir. L’adrénaline accompagnait le carnet de route. On décolonise les corps, les écritures aussi.

En attendant, le petit cahier scolaire de Pélagie Gbaguidi repose dans la vitrine. Depuis une semaine, il est délicatement sorti de son étui et ouvert à une page, sélectionnée selon l’humeur de celui ou celle d’entre nous qui le détient entre ses mains. L’artiste réalise ce cahier après avoir consulté des archives sur l’apartheid en Afrique du Sud. Sur la couverture, on peut lire Détox. Désaliénation du corps objet. Comment repenser l’Histoire à la lumière d’autres pratiques orales, écrites ou dessinées ?

Des personnages griffonnés dansent sur le papier et glissent sur les lignes de la grille scolaire. Les pages s’animent, les visages sont parfois rougis grossièrement au crayon de couleurs. En déroulant ces impressions furtives, l’artiste devient messagère, elle transmet des histoires et s’inscrit dans l’héritage des griots *. Une fois encore, une œuvre de l’exposition tisse le fil de l’enfance, ce temps fugace et parfois privilégié. À l’école, les petits carnets colorés accompagnent nos semaines et les matières qui nous sont enseignées. Nous répétons, nous écrivons, nous effaçons, nous recopions. Les normes qui nous envahissent peu à peu pourraient alors se construire autrement.

Une dernière fois, les œuvres sont sorties du ventre du camion. Aujourd’hui, elles ne seront pas déballées. Elles repartiront pour d’autres aventures, d’autres expositions et raconteront d’autres histoires, à d’autres personnes.

・・

* Tantôt poète ou musicien, le griot ou la griotte est une personne dépositaire de la tradition orale en Afrique occidentale.